Neue Publikation zu Bautätigkeit und Verdrängung in den fünf grössten Schweizer Agglomerationen

Fiona Kauer, Elena Lutz, Dominic Büttiker und David Kaufmann untersuchen in der Studie «Bautätigkeit und Verdichtung in der städtischen Schweiz» im Auftrag des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO) umfassend, wie die Wohnbautätigkeit in den fünf grössten Schweizer Agglomerationen – Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich – zur Siedlungsentwicklung nach innen beiträgt und welche sozialen Auswirkungen damit verbunden sind.

Die Studie basiert auf verknüpften Datensätzen des Bundesamts für Statistik (BFS), darunter das Gebäude- und Wohnungsregister (GWR), die Statistik der Bevölkerung und der Haushalte (STATPOP) sowie die Einkommensdaten der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS). Durch die Verknüpfung dieser Datengrundlagen konnten erstmals flächendeckend sowohl die bauliche Umsetzung der Innenentwicklung als auch die sozioökonomischen Auswirkungen von Verdrängung quantifiziert werden.

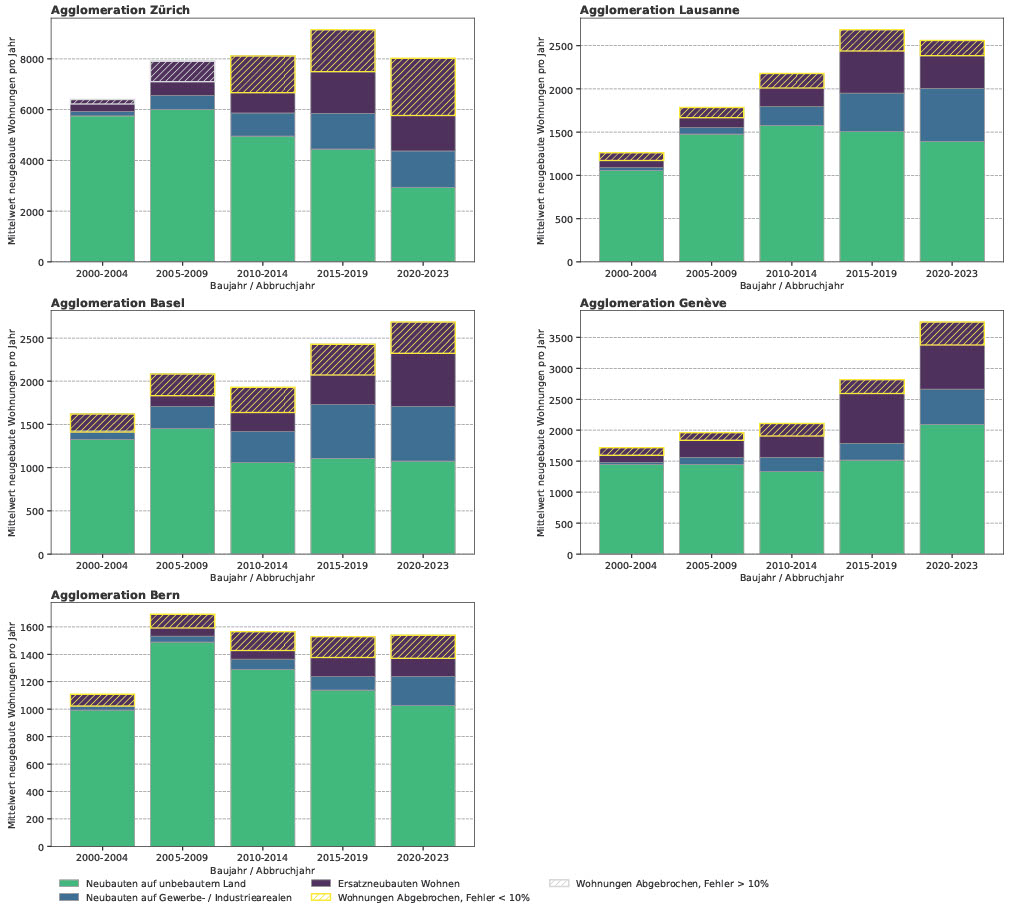

Die Studie zeigt, dass die Siedlungsentwicklung nach innen in den Kernstädten und in den Agglomerationsgemeinden unterschiedlich umgesetzt wird. Während in peripheren Agglomerationsgemeinden auch nach 2020 noch viele Neubauten auf unbebautem Land entstehen, dominieren in den Kernstädten Ersatzneubauten, Aufstockungen und die Umnutzung von Industrie- und Gewerbeflächen. So sind in Basel zwischen 2020 und 2023 rund 15 Prozent der neuen Wohngebäude auf früheren Industrie- und Gewerbezonen entstanden.

Trotz rückläufiger Neubautätigkeit bei Wohngebäuden ist in den meisten

Agglomerationen ein Nettozuwachs in Wohnungen ersichtlich. Dabei handelt es sich um die Anzahl neu gebauter Wohnungen abzüglich jener, die durch Abriss verloren gingen. Genf verzeichnete zwischen 2020 und 2023 eine Steigerung von 110 % gegenüber der Periode 2000–2004, während Zürich einen leichten Rückgang von neu gebauten Wohnungen um jährlich 7 % verzeichnete.

Die Studie quantifiziert erstmals, wie viele Personen durch einen Hausabbruch oder eine Totalsanierung verdrängt werden. In Zürich waren zwischen 2015 und 2020 über 14'000 Personen (1,02 % der Bevölkerung) betroffen, in Genf hingegen nur 467 (0,08 %). Besonders betroffen sind Haushalte mit tiefem Einkommen, ältere Menschen sowie Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge und Personen mit afrikanischem Geburtsland.

Der Artikel ist Open Access externe Seite hier verfügbar oder über die ETH Research Collection.

Zudem hat Prof. David Kaufmann ein Interview zu dem Thema gegeben. Dieses ist hier nachzulesen: “Vertical extensions of buildings are becoming a key option for urban redevelopment” | ETH Zurich